穆斯林书香守望者

【中国清真网综合报道】《古兰经》里有这样的说法:“知识是穆斯林丢失的骆驼,谁发现了它,就要将它牵回家!”这是教导穆斯林重视知识。沿着传统的丝绸之路而行,无论是帕米尔高原上的塔吉克还是中国穆斯林中最重视知识的塔塔尔人,无论是吐鲁番地区坚守办乡村图书馆的维吾尔族老人努尔丁•沙塔尔;无论是从内地出发,沿着祁连山向西进入天山地区传播知识的马果园、马良骏等穆斯林阿訇,还是黄土地上兴办乡村图书馆的回族农民,他们秉承着传播知识的理念,苦苦在坚守乡村里的那一抹难得的书香旁,艰难地维系着这道书香。

天山之侧,葡萄沟里的“黄金小屋”

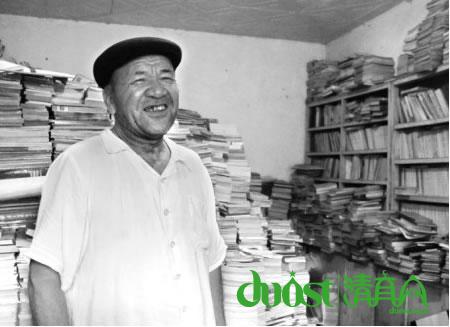

(努尔丁•沙塔尔和他的农家书屋)

2011年6月3日,我应邀参加在北戴河举行的“民间图书馆论坛”,来自全国各地的民间图书馆的创办者、经营者中,来自新疆吐鲁番地区葡萄沟的维吾尔族老人努尔丁•沙塔尔引起了我的注意: 身着白色汗衫,头戴维吾尔族帽子,皮肤黝黑但满面笑容。和他的攀谈中,我从中了解到了这位当时61岁的维族老人在东天山脚下创办“农家书屋”的过程。

巴格日村位于吐鲁番市区东北方向11公里处,对很多人而言,这里因盛产葡萄而出名,然而,自从2007年以来,这里还因努尔丁•沙塔尔个人兴办的农家书屋而闻名四乡八邻。几年过去了,农家书屋的藏书通过努尔丁•沙塔尔收藏和自费购买已达2万多册,成了一座为乡民们提供精神食粮的“黄金小屋”。

问起为什么办这样的一个书屋,老人的话匣子向我打开了!努尔丁于1951年出生在巴格日村,曾因家境贫穷而被迫辍学。1963年,他参军走进军营,5年的当兵时间里,他和战士们一道学习,逐渐走进知识的海洋。退伍后回到家乡,他通过自学考入新疆大学中文系并以优异的成绩毕业,被分配到吐鲁番地区师范学校教书。任教期间,他更加认识到知识对少数民族群众的意义。1997年10月,他因身体原因病退后,便动起了想在家乡办个“家庭书屋”的念头。

跟在想法后面的是行动,努尔丁将自己家里一间面积不足10平方米房子腾出来做书屋,用木板搭起简陋书架,摆放出几十年收集、购买的近2万册书籍, 小小的农家小院开始飘起书香。

从办起农家书屋后,努尔丁•沙塔尔便有了一项和别人不同的“早课”:在晨曦中走进书屋,开始仔细地打扫卫生,整理书架上昨天归还的书籍,常常是还没等他整理完书籍,就有村里的农民会来看书或借书,那就标志他忙碌的、义务为乡民们奉上一缕书香的工作开始了。

后来,随着藏书越来越多,来看书的群众也越来越多。面积不大,环境简陋,但每天来读书、阅报的乡亲络绎不绝,这种反差使 “家庭书屋”的规模不再适应群众的阅读需求了。他有个简单但显得奢侈的想法:给乡民们办一个宽敞明亮的书屋,里面的图书更多些,来看书的乡民们更多些。

2009年8月,新疆维吾尔自治区新闻出版局协调吐鲁番地、市有关部门,于当年11月帮助努尔丁新建了一间40平方米的农家书屋,这就是现在的努尔丁的农家书屋。

和许多新疆的村子一样,巴格日村最醒目的建筑便是村里的那座清真寺,在穆斯林的心目中,清真寺也就是村子的中心,每天的礼拜、每周五的主麻礼、每年的古尔邦节等重大节日,这里更是聚集着村民的脚步与心灵。努尔丁的农家书屋就在村里的那座清真寺的后面。将农家书屋放在这样的位置,既便于他管理书屋,也便于村民们借阅、归还书籍。

吐鲁番是我国著名的热极,每到暑热期间,清凉的书屋便成了乡民们“消夏”的好去处;冬天,土炉里生起火,给书屋增添了热气,一壶架在炉上的热茶香里,村民们将书屋当成了“猫冬”的好去处。

和努尔丁•沙塔尔分别两年多了,但对老人的关注一直没有停止。2013年初,我从吐鲁番地区文广局《关于表彰吐鲁番地区文化工作先进集体和先进个人的决定》 中得知,他获得了2012年度吐鲁番地区文化工作先进个人,文件上他的“官衔”是“吐鲁番市葡萄乡农家书屋管理员”。

2013年11月17日,我给他家打电话,努尔丁去邻村的一个亲戚家了。接电话的是他的儿媳,她告诉我:只要在家,老人就会早早起来打扫卫生,迎接来看书的乡村们。他不在的话,家里其他的人就接过老人的这份工作。

如今,走进努尔丁的农家书屋,很容易令人感受到30多个专用图书架和5个沿墙摆放的书架上散发出的书香,这种书香因为他的精心照料书屋而四季不断。和内地的乡村农家书屋不同的是,这里的报刊架上整齐排列着维语和汉语两种文字的报纸,书桌上摆放的那台电脑里存录着村民们几年间往来借阅的明细,也记录着他以图书点亮村民心中智慧之灯的艰辛。

黄土深处的“精神粮仓”

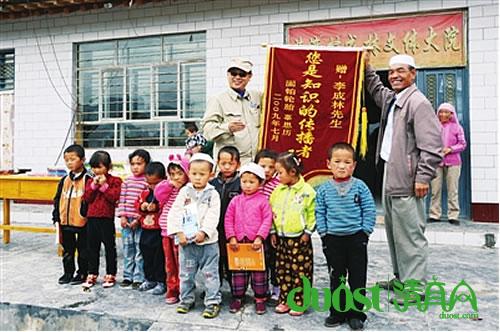

今年,住在宁夏南部山区海原县史店乡苍湾村的回族农民李成林已经55岁了,但他在那片被联合国官员誉为“最不适合人类居住的地区”兴办农家文体大院已经14年了。

千百年来,苍湾村一直掩隐在宁夏南部山区连绵的群山中,日出而落、日出而息的传统农耕生活沿袭在一代代村民的生命里,枯燥而单调。“交通靠走、交流靠吼、耕地靠牛、照明靠油”的传统生存环境,使群众文化生活成为一种奢求。农闲时间的村民们就是靠串门子、喝酒、打麻将来打发无聊的时光。自小爱读书的李成林看到村民贫穷的原因除了自然环境的恶劣之外,还和这里不重视科学、不注重读书有关。从1999年秋天开始,他就开始琢磨办个乡村图书馆——“当时家里人觉得我疯了,一个农民办什么图书馆,很难办起来;也有人说我这个图书馆肯定办不起来,我们这里离城里那么远,书又贵又重,家里又没钱,肯定办不起。但是我就不信这个,卖了自家的耕牛和摩托车,慢慢办了起来。现在家里人和村民们都支持了,支持我办下去。”

2000年11月20日,只有初中文化程度的李成林自筹资金开办了家庭图书馆,社会各界的赞助使这个图书馆的藏书越来越多,也就吸引了越来越多的借书人。 3万册藏书涉及古今文学,科学技术,养殖业畜牧业,甚至连医学,外语类,样样都有,图书借阅辐射范围达80公里,成了全县藏书最多的乡村图书馆。十里八村的人们都会在闲着的时候到李成林开办的图书馆来借书,平均每天都有十几个人到他的图书馆来。

来看书的人多了,他又添置了几副象棋,看书下棋就成了乡亲们的一种生活方式。10多年来,我每年都走进他的家庭图书馆,关注这位为宁夏南部山区农民打造精神粮仓的农民,帮他联系到一批又一批的图书。常常在他家的院子里,看到这样的情形:村民们在他的院子里静静地读书、悄悄地下棋,许多村民都把那里看成了一块洁净之地。他的善举也得到社会各界更多的赞助,他用这些赞助在村子东头的一片空地上兴建了一个新的院子,将图书馆和家都搬到这里,并将这个院子命名为“成林文体大院” 。

印证这个乡村图书馆为文体大院是,是李成林坚持举办乡村农民运动会。早在1987年春节,他就牵头举办了由全县各乡12个代表队的120人参加的农民篮球赛,至2006年2月15日第五届运动会时,李成林将篮球运动会更名为农民运动会,并把羽毛球、乒乓球、象棋、拔河及当地民间流传千年的下方、打陀螺等列为运动项目。到现在,原来单纯的篮球赛已经发展成为有10多个传统运动项目的农民运动会。

2009年7月26日,我陪同美国固铂轮胎公司的中国区总经理辜思历一行前往李成林家,实地考察后,辜思历这样感慨:“在一个没水的地方,我握着李成林的手听他津津乐道地说办乡村图书馆和农民运动会的事情,我看到他眼中有着像泉水般的热忱和执著,源源不绝,取之不尽,用之不竭。这种泉水不是物质的,而是精神之泉,只有精神的力量才能让人在这片干旱的土地上焕发极强的生命力。”

一个在黄土高原深处坚守了10多年的乡村图书馆,充实着那些贫苦生活中的心灵,一场没有任何门槛的农民欢娱给那方水土带来了新鲜的内容。一个淡淡书香弥漫的乡村文化阵地,在李成林的家中就这样保留着,保留在他的记忆里,保留在那片被群山包围的乡村记忆中。

六盘山下,糊在墙上的书香之梦

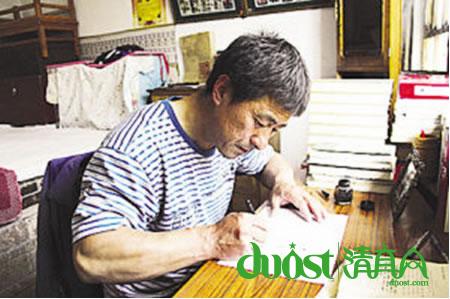

(马建国在抄写自己的诗词作品)

到现在为止,六盘山下的回族残疾农民马建国在他家院子里办的乡村图书馆已经整整一年半了。

2012年6月,连续的干旱使宁夏南部山区的上空笼罩着浓烈的干味。 下旬的一个周末,当我们驱车接近西吉县时,这片地方显出一片焦黄。西吉县城已经因为干旱停水5天。这里早在几十年前就被联合国官员定为“最不适宜人类居住的地区”,在这个连吃饭都成问题的地方,能办起乡村图书馆么?有人去看书么?

因为之前给马建国打过电话,他早早就站在自家屋前的小崖畔前,看到我们,他因激动而加快速度前来的身影一歪一斜着。马建国家的小院子打扫得干干净净,他两个大一点儿的孩子上学去了,妻子到附近的工地打工去了。这些年,这个农家就靠这位农家妇女打工来养活 。

在这样的生存环境下,一位残疾农民作家的写作经历,通过墙上那些写满他不同年龄阶段感悟的诗句中,或隐或现地体现出来。

1968年,马建国出生于西吉县吉强镇的一个村子里,小时候,因为没钱治腿疾,就此成了村里人眼中的“瘸子”。初中毕业后,小学程度的父亲告诉他:“娃,家里寒(当地方言中贫的意思——记者注)得你也看见,咱上不起高中。这学,就上到这儿了!”文盲的母亲对这个建议更是没有任何发言权。马建国一生最高的求学经历就这样被残酷地画上了句号。

在马建国的回忆中,上初中因为读书多而成为他人生最快乐的时候,老师在上面讲课,他偷偷地读着从同学那里借来的书。1998年,他意外地从别人那里借到一本《红楼梦》,“感觉写得太好了,尤其是里面的古典诗词,写得那么好,那么能讲透文学的味道和人的想法!自己便试着写古典诗词,偷偷地写了两年,但从不敢拿给别人看!没受过老师的指点,偷着写的人,气短着哩!”他便将这些习作,用毛笔字写在借来的白纸上,一张纸一首诗,慢慢地,家中的四壁全贴满了他的“作品”。现在,如果不是提前有了解,猛地进入他家,还以为是什么行为艺术!

2007年冬天,看着自己写的那些古典诗词,他觉得老这么偷偷摸摸地写,不会进步,得让懂诗词的人指点才是。于是,他找人去借了个毛笔以及白纸,将自己的“作品”中自认为“精品”的工工整整地誊写在上面,然后用浆糊贴在自己家的门板上,下面写上“诗歌交流”字样,便一瘸一拐地背着门板,走进西吉县城。在县城最繁华的影剧院前,展示自己的作品。“我希望和人交流,希望有人能修改我的作品,提高我的写作水平。”当地人这样说:“见过摆当地土货的,也见过临时摆年货摊,但没见过摆字画且不卖钱的,那是我们西吉县的一景哩!”

在西吉县,每逢年关时,马建国的门板诗词展览成了县城第一道文化年货。后来,门板实在太沉,他托朋友从工地上找来废旧的三合板来“发表”自己作品。

2011年的冬天,西吉难得遇到大雪,正在家里看书的马建国耳边响起媳妇的叨叨声,“当时我正看书,家里小孩喊闹,媳妇又唠叨,我就想在外面找个清静的地方去看书,结果,出门就滑倒了,好的那条腿也摔坏了。 老婆把我背到一个诊所,但人家说要住在那里治疗,需要交500元钱,咱农民家哪有那么多钱呀,便回来了,没想到,这条腿也拉下了病根,成现在这样了!”

腿虽然坏了,但那颗追求知识的心却没有丝毫改变。他去西吉县新华书店,让服务员帮他订一套《全宋词》。“当时想着就百十元钱,那是我日思夜想的一本书,靠它来看宋代人怎样填词。有一天,书店的服务员打来电话,说书来了,当时那个高兴,走进书店一看,那套书就像专门等我似地,摆在柜台上。当服务员微笑着报出书的定价时,我呆住了,288元,我头上的汗都出来了。书很好,但我没钱!从那以后,我至今也没进过书店!我一辈子哪怕只读一遍那本书,我心里就够了!”

藏在马建国内心深处的另一个梦想, 就是能开个小书屋,让周围的孩子和农民看上书。2012年7月,在他在家里成功地开办了一个乡村图书馆,如今,已经有几千册图书了,而且,每天基本上都有村民、学生们去借书、读书!

(编辑:穆萨)