西安回坊民居:安家小院,百年老宅,院落春秋

走进回坊化觉巷那细窄小街,来到西安清真大寺影壁对面,化觉巷232号(新牌号)安守信老人的宅院,看到的是一座精致静雅的古民居,它就躲在化觉巷琳琅满目的摊位后面,藏在游人如织的小巷深处。

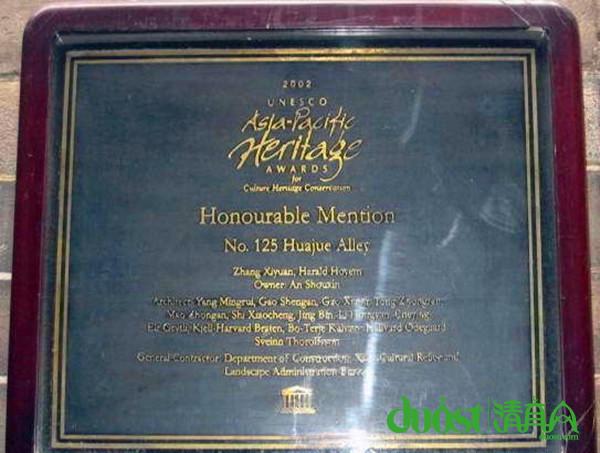

这就是2002年荣获联合国教科文组织亚太地区文化保护遗产奖的安家老宅,它从来自十五个国家的四十六个项目中脱颖而出,一举夺得大奖,荣获联合国教科文组织(UNESCO)亚太地区文化保护遗产奖。联合国教科文组织称,西安民居保护工程为中国传统街区保护提供了有益的经验,成为研究明清民居建筑的一个“活化石”。

安家的人在这个院落里已经生活了两百多个春秋,当化觉巷里绝大多数房子在时间的更迭中纷纷消失,安家的这个四合院就越发显得珍贵和厚重。

安家不是官宦人家,祖上一直有经商的传统。修建院子的安家祖先,做的是蜡烛生意,当时在清朝,生意做得很大。人都说安家的蜡烛没有“芯”,燃烧不向两边倒,不淌蜡泪不浪费,端端地燃烧到底。由于质量过硬、信誉好,在西部的一些大城市还有生意的联络点,实际上安家蜡烛控制着西北地区的蜡烛市场,成了当时西安城回坊的富户。

生意兴隆以后的安家五代祖便开始修宅建院,这便有了我们看到的精致安家小院。后来美孚石油公司的煤油灯引入中国,安家的蜡烛生意受到了很大的冲击,从此走了下坡路。到了安守信的父辈时,家道中落,百年老屋也因年代久远而残破。

1949年解放后,老宅房屋已经严重倾斜倒塌失修,为了筹钱修缮,安守信只好卖掉旁边的一部分院落。为此安老先生曾感慨:“文革前,我们家还保存着制作蜡烛的工具,文革时被烧毁,同时烧毁的还有家谱,所以,我现在已经不知道修建这座宅子的前五代祖先的名字了。我只记得太爷爷叫安鸿章;爷爷安松龄,写得一手好字;父亲安益恭。到了我这一代是‘守’字辈,我们兄弟几个的名字分别是‘仁义礼智信’,我是最小的一个。”安老先生说:“不仅是我,我的父亲、爷爷、太爷爷都是在这所宅子出生、居住的。”

安家小院建造于乾隆年间(1736年-1799年),从建造老宅的祖先算起,到安守信已经是第五代了,而现在住在这所宅子的最小的安家人,已经是第八代。安家祖先原本建有四院房子,“连四院”。现在所在的安家小院北边有一院,南边还有两院,而现在只剩下了两院半。“我住的这一院,是四所院子中的精华。”安老先生说。现在,安家的四院宅子只剩下安老这一院 老宅保存着原先的样子,剩下的三所老宅院子都已经改成了砖混楼,失去了原来的风貌。

1949年解放初期,回坊这里像他家一样的老房子还有很多。西安回坊有“高家的房、马家的墙、米家的金子用斗量”之说,但自上世纪八十年代以来,许多老住户为了开门做生意,都把老宅推倒重修,导致老房子逐渐减少,到现在屈指可数。家里的晚辈也曾对安老提出拆房重修的建议,均遭到安老先生的反对,对这个四合院,安守信不只把它看作一个居所,“只要我还在,这房子就不能拆,哪怕我上午死了,你们下午拆我都不管,让祖先的东西一代代传下去,这是安家的一个传统。我不愿意祖上的东西在我手上丢失,祖上一棒接一棒地传到我手里,我就不能那样做。”

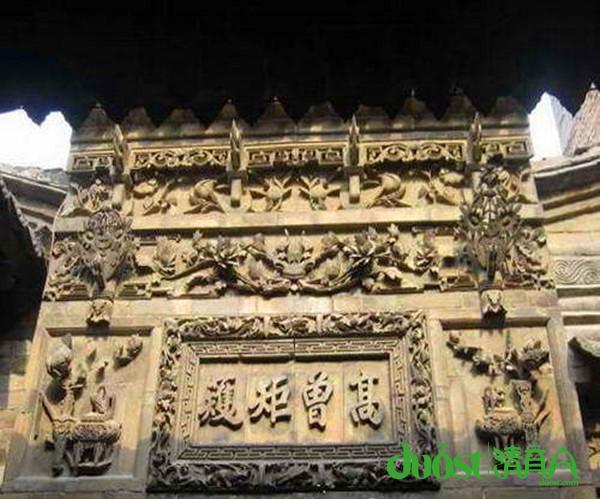

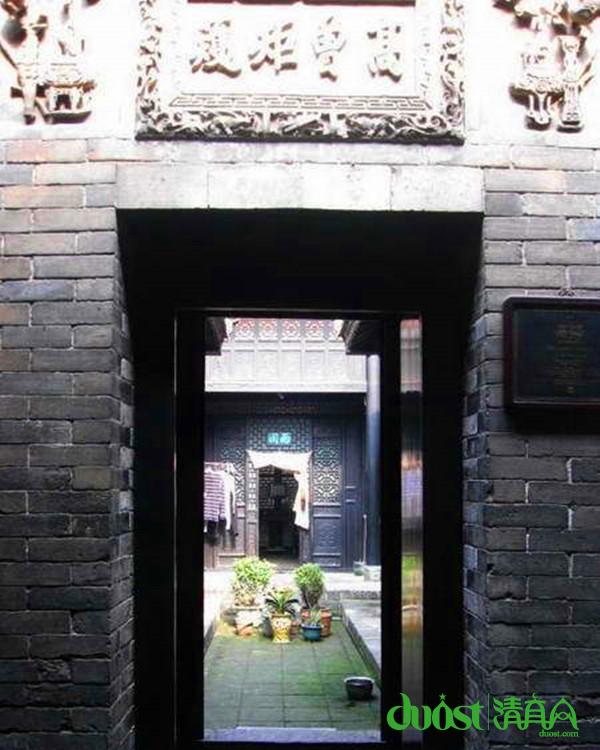

安家老宅第一道门是临街的四扇木板门,进入两扇厚重的黑红漆镶有门环的二道大门,穿过带有木顶雕花的黑漆四扇活动木板门的第三道门,来到迎面是磨砖倒棱的雕花照壁(俗称看墙)跟前仔细打量,这是一座典型的土木青砖结构的老四合院。往北一折才是正门既第四道门,第四道门正门边墙和门脑上砖雕花纹异常精致细腻,有孔雀、花鸟、插花瓶、云纹、葡萄……浮浮凸凸,还有卷草式的植物纹样图案,正上方中间是两颗咧嘴石榴,在这里你能够从安家老宅院门楼上艺术价值很高的精美砖雕及木刻门窗中,可感知其家族过去的辉煌历史。

第四道门脑正中“高曾矩矱”四个砖雕大字,“高曾”就是祖先的意思,“矩”是规矩,“矱”是标尺的意思,总的来说就是要时刻按照祖先的规矩来衡量自己。如此精美的砖雕,“文革”时是怎样保存下来的?据安老先生的后人介绍,“文革”时,为了保护砖雕免受破坏,安老用黄土泥将砖雕全部糊上,改革开放后,才开始一点点清理。糊的时候还算方便,后来清理的时候很麻烦。安老想了个办法,每天用水将黄土泥润湿,然后一点一点地清理,也不知清了多长时间才算慢慢弄完。除了砖雕外,“文革”时,安守信还将家中的木雕、隔扇用报纸糊上,防止红卫兵破坏,才得以保存下来。 第五道门紧挨着第四道门,是两扇较大的屏风门,也是最后一道通往内宅的门,平时不常开。

小院并不算大,整座院子呈东西长、南北窄的长方形,占地三百多平方米,却是个标准完整的四合院。从宅外到院内仍然设置得曲折细致,房子保留着二百多年前的格局,无论门的设置、格局、装饰都是符合礼数的。

前院临街有两间街房,过去是用来招待客人的,现在主人将这两间房子改成了门面房。前院小,后院才是主体,影壁墙把整个院落分隔成前、后两院;在以前,为防止前院客人看见后院女眷,除非逢有喜事或节庆,影壁墙旁的两扇屏门平日轻易不开,客人要从两侧绕行。过了第四道屏风门才得以进入安家人居住的里院,院子的地面由青砖铺就,长方形的院子中间凹了进去,只留屋外一圈儿走道,安家仍然保持了走道不走中间的习惯,看一眼院子中间的一层青苔便知晓了。

正房屋门南边房檐外滴水处有一口水井,精致小巧。过去吃水的时候因为井里的水碱大,只能用不能吃,只能用来洗涮东西,从这井里打上来的水下面筋光,洗衣净白。这口井至今仍可打出水来,只是现在家里只用它浇花了。

进入上房正屋,中间是一间正厅,左右两边为暗室,称一明两暗,主人的居室也是典型的明清风格,房子很大、很高,家具也是明清风貌,显得古色古香。整间屋子布置得古朴典雅,方形的青砖铺地,黯黯光线透入窗棂,箱、柜、桌、椅,无一不被岁月打磨得斑驳滑润。木雕隔断将整个屋子分成三部分,正厅正中放一对楠木椅子,一只手都掂不动,这是清朝末年的东西,也有一百多年的历史了。

正厅南边的隔间是个小客厅,靠南墙正中一张八仙桌,两边各有一把浅栗色的核桃木太师椅,距今已有一百多年。还有两个大立柜,都是老东西。正厅上方还有一层二楼,从正房屋后的木楼梯盘旋走上去,感觉像走二百多年前的木楼上。

伊斯兰文化研究者张志诚(左)、华涛(右)与安守信老师

安家的小院虽然不大,但是古老的四合院子该有的结构这儿全都有,此所谓“麻雀虽小五脏俱全”。可以想象的出,在古老祥和的老宅里,坐在楠木圈椅中的安老先生,静静地享受着这个小院中独有的时光和空气,越发显出老宅的静谧,越发衬托出老宅古朴的气质来。

中国回族学会的学者参观回坊民居安家小院

(编辑 海金哲)