亲历:新疆哈萨克牧民毡房中的古尔邦节(图)

塔尔哈提不会汉语,他的儿子给记者当翻译。看着桌子上精心制作的美食,显然,他们早已做好准备,迎接即将到来的穆斯林一年中最盛大的节日——古尔邦节。

和传统的哈萨克牧民不同,塔尔哈提一家五口人早已结束了在马背上四季迁徙转场、逐水草而居的生活,从2010年开始,全家便在吐尔洪乡定居下来,家里的100多头只牛羊马请别人代牧,他们承包了150亩地种植牧草和小麦,还依靠当地的旅游资源办起农家乐招揽旅客。塔尔哈提告诉记者,他们如今的生活过得还不错。刚开办不久的农家乐生意挺好,眼下正是旅游旺季,全家一年的收入能有10多万元。

随着国家政策对少数民族农牧民的倾斜,从今年四月起,富蕴县吐尔洪乡阔克铁热克村已经有126户哈萨克族牧民在此安置定居,为了让牧民们过好定居后的第一个古尔邦节,当地村干部这几天都没有休息,做了大量节前准备工作。

住村干部、富蕴县扶贫办副主任巴腾向记者介绍,古尔邦节要值班回不了家,他的妻子带着两个孩子从县城到乡下来,全家一起在村里与牧民们一起过节。牧民们们搬到新家后,每家每户都可以看电视了,家里还有有冰箱和洗衣机,还可以方便地洗澡,今年是安置定居后的牧民第一次在定居点过古尔邦节,比往年更加热闹。

同样居住在吐尔洪乡的哈萨克族小伙子祖哈,个子不高,棕褐色的眼孔中闪烁着光彩,他保有哈萨克族传统的热情真诚,却也深谙市场经济环境下的致富之道。他和四户牧民一起在当地乡政府的支持下在可可苏里景区公路旁新建了两层别墅,开办家庭旅馆和牧家乐。祖哈他则提出,四户牧家乐要各自办出特色,这样才能优势互补。

记者在祖哈的家庭旅馆见到了几位来自甘肃酒泉的自驾游客,祖哈的妻子正为刚刚入住的游客们准备晚餐。一间极富哈萨克风情的套房一晚400元,可供六、七人住宿,这在十一大假期间只相当于普通宾馆一间双人间的住宿费,对游客来说不仅更划算,而且能更好地体验新疆民族风情。

然而,同为哈萨克族,那些尚未翻身下马的传统牧民也将在临时搭建的简易毡房中迎来盛大节日。在布尔津县通往喀纳斯景区的公路旁边,记者采访了一户刚刚结束秋季转场、住在临时搭建的简易毡房的牧民努尔·巴合提。

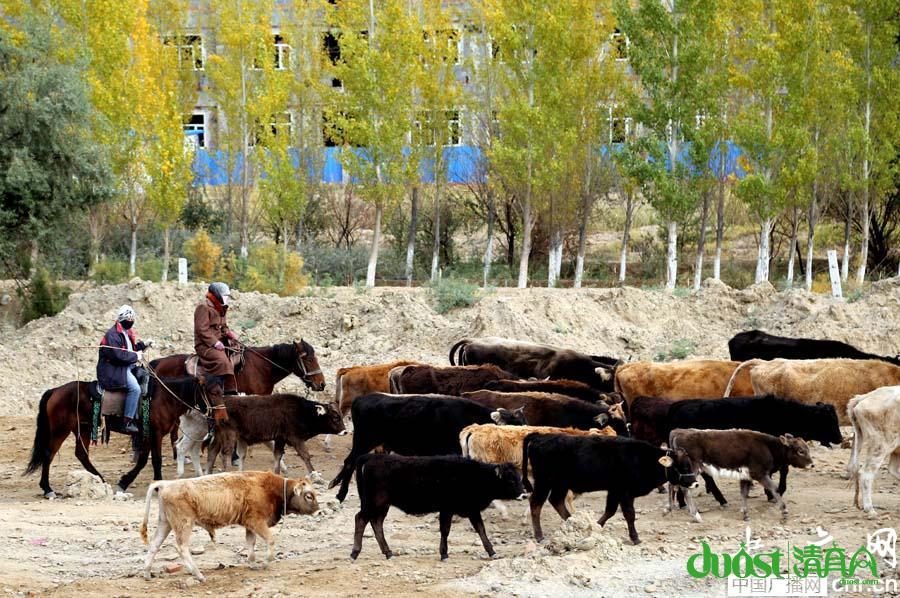

带着牛羊四季转场是全家一年四季的永恒话题。巴合提对记者说,一年四季至少要经历4次大规模转场,每次行程250公里,为期20多天,搬16次家,是不折不扣的在马背上安家的民族。平日里挣了钱就多买几只羊羔、几头牛、几峰骆驼扩大生产。对他而言,这些看得见的牲畜才是最殷实的财富。这两年家里日子过的稍好些了,全家年收入能有五、六万,自己还挺满意的,但今年市场上形势不好,牛羊肉卖不出价钱。而他最担心的就是家中一旦有人生病,尽管现在有了医保,但个人还要承担一半的医药费,如果家里有人得了大病,很可能因病返贫。

记者观察他的毡房,粗糙而简陋,在草地上只铺了一层薄薄的毛皮,捡了柴草在屋中用火炉取暖、烧水、做饭,门口安放着太阳能板,晚上可以用上电灯。平日的饮食便是奶茶、各种奶制品、油炸面食包尔萨克和牛羊肉,饮食相对比较单调。

临别前,记者忍不住问他:“家中的三个孩子以后长大了,还希望他们做牧民吗?”他沉默了一会儿,一字一顿地说:做牧民太辛苦了,希望子女好好念书,以后能做别的工作。

走出毡房的一刻,记者突然感到,平日里我们看到的那些转场过程中宛若油画般的影像作品,以及关于马背上哈萨克族所有浪漫的想象,皆是从游客的角度隔岸观火,却从未真正感同身受。也许要不了许多年,传统牧民将会彻底消失在历史的记忆中,或许,当哈萨克族翻身下马,定居住进砖房,才能开始真正开始现代文明生活。